Ölbergnische

|

|

|

1. Restaurierung 2. Einweihung der Bronzeplastik am 1. Mai 2011 3. Grußworte am 1. Mai 2011 4. Wortlaut des Wettbewerbs zur Gestaltung der Nische und Vorstellung der eingereichten künstlerischen Entwürfe An

der südlichen Außenwand des Chores befindet sich eine

Ölbergnische. Mit der Einführung der Reformation im Herzogtum Württemberg im Jahre 1534 hatte es damit ein Ende. Die Schutzverkleidung der Nische kam abhanden, die Landschaftsdarstellung an der Rückwand verblasste, die Holzfiguren der Ölbergdarstellung wurden 1923 zur Finanzierung einer Chorfenstererneuerung verkauft und die Nische selbst verlotterte im Laufe der Jahrhunderte. Erst zum Abschluss der umfassenden Renovierung der Kirche wurde in den Jahren ab 2005 die Nische restauriert und

konserviert, ein handgeschmiedetes Gitter angebracht und sie erhielt eine

zeitgenössische Bronzeskulptur. Seit 2012 wird nun die Tradition der Ölbergandachten am Gründonnerstag vor der nun geöffneten Ölbergnische wieder aufgenommen. Die Restaurierung Die ursprüngliche Vergitterung war nicht mehr vorhanden, die Holzfiguren waren zusammen mit dem Sakristeischrank 1923 verkauft worden. Die Landschaftsdarstellung an der Rückwand der Nische zeigt nur noch rudimentäre Reste der Malerei. Bereits in der Mitgliederversammlung am 17.03.2004 hatte Hartmut Braun seinen damals kühnen Gedanken vorgetragen, der von ihm als "offene Wunde" bezeichneten Ölbergnische ein der Gotik angenähertes Schutzgitter zu gönnen, die über 500 Jahre alte, nur noch fragmentarisch erkennbare Bemalung zu restaurieren und die ursprüngliche Szene neu mit Figuren zu beleben.

Im

Frühjahr

2005 machte sich Restaurator Peter Volkmer daran, die Malerei und die

offenen Wandteile zu restaurieren und zu konservieren. Aber alle

Mühe war vergebens: Wie befürchtet, nutzten

Jugendliche die

Nische erneut als Treffpunkt. Sie malten und ritzten Initialen, Namen,

Hakenkreuze und Peacezeichen in die historischen Putz-und Malereireste

sowie die Quadersteine. Mit wiederum hohem Arbeits-und

Kostenaufwand entfernte der Restaurator im Juni 2008 in

millimetergenauer Feinarbeit erneut die Graffitis und sicherte die

gelösten Putzränder und

die hohl liegenden Putzpartien.

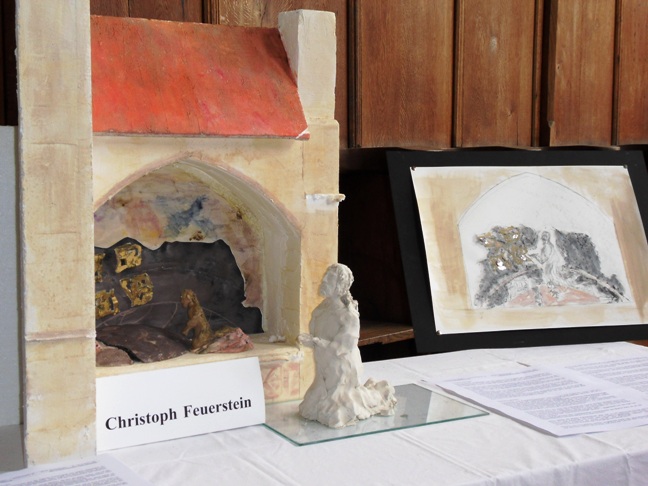

Aus den vorgelegten Entwürfen von Rolf Allmendinger aus Vaihingen/Enz, der am Ludwigsburger Schloss umfangreich tätig gewesen war, wählte der Kirchengemeinderat das jetzige, im September 2007 angebrachte, ganz von Hand kunstgeschmiedete Gitter aus. Es fügt sich in seiner Schlichtheit gut in das spätgotische Bauwerk ein. Die Stäbe aus Vierkanteisen, wie sie auch zwischen 1480 und 1500 verwendet wurden, stehen über Eck und nehmen so die kantigen Rippen der Steineinfassungen der Chorfenster auf. Der Meister erntete viel Beifall und Anerkennung.

Die ursprünglichen Holzfiguren, im Kirchengemeinderatsprotokoll von 1923 als wurmstichig bezeichnet, blieben endgültig verschollen. Die Vorstandsmitglieder Hartmut Braun und Arnegunde Bärlin erhielten den Auftrag, Künstler zu suchen, die dem Thema Ölbergszene und dem Geschehen darin eine neue Gestalt in zeitgenössischer Darstellung geben. Das Ergebnis

zahlreicher Gespräche mit Bildhauern und

Kunstverständigen sowie vieler Atelierbesuche wurde in

einem

Arbeitskreis, der, auch zu der offenen Frage der Chorfenster,

gebildet worden war, erörtert. Daraus ergab

sich die Ausschreibung eines engeren Wettbewerbs (siehe unten). Das Ergebnis und die eingereichten Arbeiten wurden an Ostern 2010 in der Alexanderkirche präsentiert.

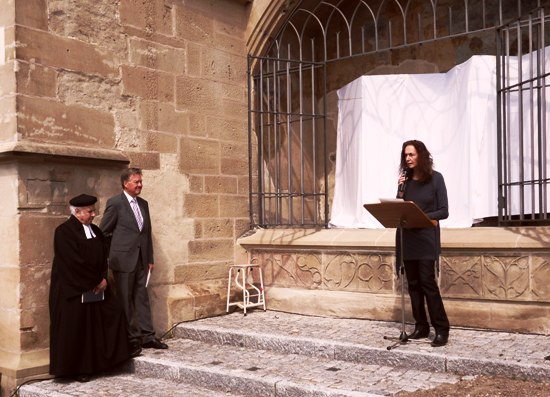

Das Foto aus der Halle der Kunstgießerei Skulptur-Manufaktur Rohr in Niefern-Öschelbronn zeigt den Guss eines Teils der neuen Bronzeplastik. Die feierliche Enthüllung der Bronzeplastik fand am 1. Mai 2011 nach dem Festgottesdienst zum Alexandertag und zum zwanzigjährigen Bestehen des Vereins mit der Predigt von Dekan i.R. Friedrich Necker vor der Ölbergnische statt. Frau Michaela A. Fischer aus Auenstein, die erste Preisträgerin, war bei der feierlichen Enthüllung ihrer Bronzeskuptur anwesend und führte in ihr Werk ein.

. Bei der Feierstunde vor der Ölbergnische erinnerte Dekan

Necker an die Anfänge des Vereins, ebenso der 2.

Vorsitzende Notar i.R. Hartmut Braun, der die Geschichte der ehemaligen

Wallfahrtskirche an der Kreuzung wichtiger Handelswege darstellte und

weitere Ausführungen zu der Ausgestaltung der Nische in

früherer Zeit und aktuell von der ersten Idee bis zur

geglückten Vollendung machte. Er sah die Ölbergnische als

"weiteren Höhepunkt der Renovierung" der 550 Jahre alten Kirche.

Grußwort von Frau Michaela A. Fischer: Auszüge aus dem Grußwort von Dekan I.R. Friedrich Necker

Als

Vorvorgänger des jetzigen Dekans darf ich Sie

alle zur kleinen Einweihungsfeier der Ölbergnische

herzlich begrüßen. Im Namen der Marbacher

Kirchengemeinde darf ich

mich vor allem beim Verein zur Erhaltung der Alexanderkirche für

die tatkräftige und finanzielle Unterstützung bei der

Ausgestaltung der Ölbergnische bedanken. Er war die treibende

Kraft. Wir beten: Herr Jesus Christus, Du hast uns den klaren Auftrag gegeben, Deine Boten und Deine Zeugen zu sein. Stärke uns, dass wir diesen Auftrag nie vergessen, dass wir als Christen nicht einschlafen, sondern mit Wort und Tat für Dich zeugen und mit Dir gehen, auch wenn der Weg beschwerlich und gefährlich wird. Schenke uns dazu die Kraft Deines Heiligen Geistes. Amen.

Weniger als 20 Jahre sind vergangen, als hier Bäume, Büsche und gewaltige

Brombeersträucher standen. Sie ließen die Alexanderkirche wie ein

verwunschenes Märchenschloss erscheinen. Machen wir noch einen

Zeitsprung zurück: Stellen Sie sich nun einen Moment die Szenerie vor: Kommen wir in unser Jahrhundert: Es war kein leichter Kampf. Es ist richtig, dass nicht alles, was verloren

ging, wieder hergestellt werden kann. Dieses Argument hörte ich immer wieder,

übrigens auch vor Jahren in Dresden im Zusammenhang mit der Frage des

Wiederaufbaus der Frauenkirche. Es konnte aber nicht sein, dass dieser

historische Schatz als Lagerplatz unfreundlicher Zeitgenossen und als Ort

politischer und weltanschaulicher Parolen missbraucht wird. Der Vertreter des

Landenkmalamts wurde später vom Saulus zum Paulus und unterstützte uns sehr. Im Frühjahr 2005 machte sich der Restaurator Peter Volkmer daran, die Malerei

zu restaurieren und zu konservieren. In Rolf Allmendinger aus Vaihingen an der Enz fanden wir einen erfahrenen Kunstschlosser.

Ich habe zu danken:

Es folgten Dankesworte von Kirchengemeinderat Werner Hertler namens der Kirchengemeinde. Den Abschluss bildete das gemeinsam gesungene Lied "Nun danket alle Gott". Für

die Alexanderkirche schreibt die

Evangelische Kirchengemeinde Marbach am Neckar in enger Kooperation mit

dem

Verein zur Erhaltung der Alexanderkirche e.V. zur Gestaltung der

Ölbergnische

einen engeren Wettbewerb aus. Folgende

Künstler werden zu diesem

Wettbewerb eingeladen: Herr

Christoph Feuerstein Kirchenstraße

20 69239

Neckarsteinach Frau Michaela A. Fischer Im Mühlhof 9 74360 Ilsfeld-Auenstein

Herr Kurt

Tassotti Hauptstraße

7 75417 Mühlacker-Senkach Frau Andrea

Wörner Hoffeldstraße 3 Werkstatt

Schmelze 23 a 77761

Schiltach Herr Joachim Sauter Carl-Schurz-Straße 20 70190 Stuttgart 1. Information zum ObjektAn der äußeren Südseite des Chores befindet sich eine ehemalige Ölbergnische. Im Schutz des Gewölbes und eines kleinen Dachvorsprunges haben sich an ihrer Rückwand rudimentäre Reste einer auf Kalkputz gemalten Landschaftsdarstellung erhalten, welche die Silhouette von Jerusalem und die Darstellung herannahender Soldaten erahnen lassen. Der untere Teil der Rückwand ist frei von Putz. Seit 2007 ist die Nische durch ein neu geschaffenes schmiedeeisernes Gitter geschützt. In dieser Nische standen einst Holzfiguren aus der Zeit um 1480; sie wurden 1923 zur Finanzierung neuer Chorfenster an einen Kunsthändler verkauft. Die einzig bekannte Fotografie der Figurengruppe zeigt drei in der Sakristei abgestellte nahezu lebensgroße Figuren: Jesus, Jakobus und einen weiteren, schlafenden Jünger. 2.

Zur

biblischen Szene am Ölberg und

zur theologischen Botschaft

Angesichts der zunehmenden Einsamkeit der Menschen heute, ihrer Not, ihrer Zukunftsangst und ihrer Erfahrung, in Schicksalsstunden allein gelassen zu werden, aber auch die Gewissheit, von Gott gerade in schweren Stunden getragen zu sein, sind die historischen Darstellungen des Geschehens am Ölberg in ihrer Thematik immer noch aktuell. Sie warnen vor Gleichgültigkeit, mahnen zur Aufmerksamkeit für Menschen in Not und erinnern an Jesu Leiden. B. Leistungen Es soll ein

künstlerischer Beitrag unserer

Zeit zu der oben aufgezeigten zeitlosen Thematik einer

Ölbergszene geschaffen

werden. Möglich ist eine Lösung mit einer

Einzelskulptur oder einer

Skulpturengruppe. 1.

Zu

erbringen ist ein zeichnerischer Entwurf der

Gesamtsituation im M. 1:10 und die Darstellung der einzelnen

Skulptur(en) in

größerem Maßstab, dies entweder nur

zeichnerisch oder auch in einem

kleinformatigen plastischen Entwurf.

4. Ein Erläuterungsbericht, nicht über zwei Schreibmaschinenseiten.

Varianten - außer in der Materialwahl - sind nicht zulässig. Begutachter-

Kommission Reinhard

Lambert Auer

Kirchenrat,

Kunstbeauftragter der Ev. Landeskirche Dr. Norbert

Bongartz

Landesdenkmalamt BW (bis März 09) Arnegunde

Bärlin

Vorstand Verein

zur Erhaltung der Alexanderkirche e.V. Hartmut

Braun

Vorstand

Verein zur Erhaltung der Alexanderkirche e.V. Klaus

Dieterle

Pfarrer

der Ev. Kirchengemeinde Marbach Herbert

Keim

Architekt Karin

Kessler

Verein zur Erhaltung der

Alexanderkirche e.V.

Dieter

Kränzlein

Bildhauer Dr.Heinz-Werner

Neudorfer Dekan des Kirchenbezirks Marbach

und

Vorstand Verein zur

Erhaltung der Herbert

Pötzsch

Bürgermeister

der Stadt Marbach und

Vorstand Verein zur

Erhaltung der Gerhard

Weber

Ev.

Kirchengemeinderat Marbach Die Sitzung der Begutachter-Kommission mit der Vorstellung der Beiträge der Wettbewerbsteilnehmenden fand am 16. März 2010 statt. Das Ergebnis und die eingereichten Arbeiten wurden am Ostersonntag und Ostermontag in der Alexanderkirche präsentiert. Frau Michaela Fischer aus Auenstein, die erste Preisträgerin, war anwesend und führte in ihr Werk ein. Die feierliche Enthüllung der Bronzeplastik soll im Beisein der Künstlerin am 1. Mai 2011 nach dem Gottesdienst zum Alexandertag um 11 Uhr stattfinden.

Es folgen die einzelnen künstlerischen Entwürfe und die entsprechenden Erklärungen dazu. Alle Rechte verbleiben den jeweiligen Verfassern.

1. Preisträgerin: Michaela Fischer

Erläuterungen zum Entwurf der Bronzeplastik 1) Zur örtlichen Situation Über eine großzügige Stufenführung nähert sich der Betrachter der Ölbergnische. Jeder Schritt bringt Nähe. Der unvermittelte Halt vor der Brüstung der Nische in einem Meter Höhe unterbricht die Annäherung und definiert die Raumsituation in einen Raum "innen" und einen Raum "außen". Für die künstlerische Darstellung ist es zunächst bedeutsam, die so geschaffene Distanz zwischen "innen" und "außen" aufzuheben, um den Besucher aus der Position des bloßen Betrachters heraus zu führen und in die Darstellung einzubinden. Deshalb ist die künstlerische Gestaltung der Ölbergszene in ihren figurativen Ausprägungen in Augenhöhe zum Betrachter gehalten.

2) Formale Aspekte der Bronzeplastik Im Grundriss zeigt die Bronze die symbolhaften Fragmente des jüdischen Davidsterns (vgl. hierzu Daniel Libeskind, Jüdisches Museum, Berlin). Die aufgefächerte 5teilige Wand mit einer durchlaufenden Gesamthöhe von ca 190 cm offenbart in ihren Segmenten die biblische Szene im Garten Gethsemane. Dabei impliziert die unterschiedliche Wandstellung eine unterschiedliche Tiefenwirkung, die besonders deutlich wird im Wechselspiel des natürlichen Lichteinfalls in die Ölbergnische.

3) Zur biblischen Szene am Ölberg und ihre künstlerische Gestaltung Die Gestalt Jesu im Garten Gethsemane, die tiefe Verzweiflung und Angst, die Jesus umgibt, steht symbolhaft für die zunehmende Not des Menschen von heute. Wie Jesus ist der leidende Mensch in die Enge getrieben, er fühlt sich isoliert und allein gelassen, mit dem Rücken zur Wand. Die Bürde des Schicksals zwingt ihn auf die Knie. Er erstarrt in seiner Not und ist -gelähmt vor Angst- handlungsunfähig . Sein Kopf ist im Hilfe suchenden Gebet zurückgeworfen. In dieser höchsten Anspannung überantwortet er sich und wird umfangen vom Licht. Die Hand öffnet sich: Jesus nimmt sein Schicksal an. Die unbekleidete Darstellung ist Ausdrucksträger für die Schutzlosigkeit und Verletzbarkeit des Menschen. Kleidung würde assoziative Bezüge herstellen zur Historie, was bewusst vermieden wird. Auch das Anlitz wird durch gestalterische Drehung oder Positionierung in Abkehr zum Betrachter so dargestellt, dass eine "Identifizierung" nicht möglich ist. Die linke Wand offenbart die Jünger Johannes, Jakobus und Paulus. Die Schlafenden sind auf Augenhöhe im Kopf- und Handbereich vollplastisch ausgearbeitet; ihre Körper "verschwinden" gleichsam in der Wand. Die Jünger sind der zentralen Gestalt Jesu abgewandt und stehen in dieser Haltung symbolhaft für alle, die sich der Not des Anderen verschließen oder diese nicht erkennen (wollen). Die rechte Wandabfolge zeigt Darstellungen nach dem "pars-pro-toto" -Prinzip: Hier die denunzierende Hand, dort die hinzu eilenden Füße, den Sensation erheischenden Körpergestus. Je nach Standort des Betrachters fügen sich die Teile zum Ganzen zusammen und Judas wird erkennbar, stellvertretend für denjenigen Menschen, der aus dem sozialen Gefüge bricht und seinen persönlichen Vorteil sucht.

4) Die Bronzeplastik im Kontext der Freskomalerei Die kegelförmige Öffnung der Wandkonstellation lenkt den Blick des Betrachters über die Gestalt Jesu hinauf zur frei gelegten Freskomalerei. Die rudimentären Reste der auf Kalkputz gemalten Landschaftsdarstellung bleiben sichtbar und bilden so mit der vorgestellten Bronze gestalterisch eine Einheit. Der linke Flügel der Bronzeplastik mit den schlafenden Jüngern ist so gestellt, dass auch das an der linken Wandnische befindliche Fresko erkennbar ist. Die Patina der Bronze wird an das Fresko angeglichen. 5) Zur technischen Realisierung Das Original wird in Gips modelliert. Eine Silikonnegativform wird von der fertig gestellten Wand mit ihren plastischen Elementen hergestellt. Der Bronzeguss erfolgt nach dem Wachsausschmelzverfahren in verschiedenen Abschnitten. Die gegossenen Elemente werden nach dem Guss miteinander verschweißt, ziseliert und patiniert. Christoph Feuerstein

Ölbergnischen entstanden aus der eigenen

Frömmigkeit des späten Mittelalters, einer Wendezeit hin

zum Individualismus. Darin ergibt sich eine spannende "Brücke" zur

Gegenwart, zum Prozess der Vereinzelung und des Verstummens des

Glaubens. Gestaltungsideen Die Einsamkeit Jesu wie auch die Intensität der

Szene werden verstärkt durch eine leichte Abwendung der Figur vom

Betrachter und durch den dunklen Hintergrund. Seine gegenstandslose

Farbfläche spricht nur das Empfinden an, nicht den Intellekt und

erinnert an das singuläre Dunkel der Situation Jesu. Das Fragmentarische des untergliederten Gesamtbildes der Nische kann so an die fragmentarische Glaubenserfahrung heute erinnern. Jesus wählte als letzten Aufenthaltsort über den er frei bestimmen konnte den ÖIberg. Er liegt außerhalb der Stadt, dem Tempelberg gegenüber. Darin kommt Jesu theologischer Anspruch als "neuer Tempel", aus "lebendigen Steinen", zum Ausdruck. Es sind die Stunden des Übergangs zum Neuen Bund. Ölberg und Tempelberg werden angedeutet durch den

geometrischen Kugelschnitt, auf welchem rechts Jesus kniet und links

der Tempel steht. Der Umriss beider "Berge" ist einer, aber ein

Einschnitt hat doch stattgefunden: das Tal des Baches Kidron. Dieser

steht für Jesu persönliches Pessach, seinen "Übersprung"

als wahres Opferlamm.

Ein erstes Zeichen des neuen Heils findet sich bereits im AT in Gestalt der Taube mit dem Ölzweig im Schnabel. Sie zeigt Noah das Ende der Sintflut, der alles überde¬ckenden Vergänglichkeit an. Daher ist die Olive Symbol der Ewigkeit und des ewigen Lebens. Auch das aus ihr gefertigte Chrisamöl, das bis heute

für die Salbung von Königen, Priestern, Kindern und Kranken

Verwendung findet, steht für das Heil. In ihm fallen Licht und

Materie ineins. Jesus ist nun der Messias, der "Christus", der

Gesalbte. Die kosmische Dimension der Entscheidung Jesu für unser Heil ist angedeutet durch den Erdumriss, der in dünner Linie im Hintergrund erscheint. Sein Verlauf korrespondiert mit der Bogenlinie der beiden "Berge". Die vier Gitternetze erinnern an das, was Jesus in diesen Stunden des Abschieds bewegt haben könnte. Sie assoziieren sich zu einem Kreuz als Negativform. In seiner Mitte erscheint in Gestalt eines "Sternbildes" der Kelch, als Zeichen von Jesu Schicksal. Die Längengrade der Erde wiederum münden in dieses Kreuz, das so zur neuen Bezugsachse der Welt und zum Beginn einer neuen Weltzeit nach Christus wird. Faltung und Anordnung der Gitterkörper ergeben verschiedene Ebenen und damit Tiefendimensionen. Spiegelnde Flächen erzeugen Reflexionen und PerspektivwechseI. In die Spiegel eingeritzte Satzfragmente könnten zusätzlich an Jesu und unsere Fragen Zweifel und Ängste erinnern. Möglich wäre auch die Verklärung auf Tabor, als "Spiegelszene" zur Ölbergszene - die Metamorphosis kann als Bestätigung Jesu durch den Himmel verstanden werden, dadurch an die Auferstehung erinnern und insofern auch als Trostbild für Jesus in seiner Situation jetzt dienen. Der Auszug aus Ägypten könnte abschließend noch auf Jesus als das neue Pessachlamm hinweisen, das für uns den Tod überwunden hat. Joachim Sauter

Entwurfsbeschreibung Für die bestehende Nische an der Alexanderkirche in Marbach soll ein modernes Bild für die Ölberg-Szene geschaffen werden. Die biblische Schilderung markiert den Beginn der Passionsgeschichte Jesu: er ist von Todesangst gezeichnet, im Gebet mit Gott, während die Jünger in Schlaf fallen. Die geschilderte Situation steht für Verzweiflung und Einsamkeit des Einzelnen, für die Gleichgültigkeit der Mitmenschen und die Hinwendung zu Gott. Bilder von verzweifelten Menschen sind allgegenwärtig: Erdbebenopfer in Haiti, Obdachlose in Zeltstädten nach einem Tsunami, Aidskranke ohne ärztliche Versorgung in den Slumvierteln Afrikas - jeden Tag flimmern Bilder von Not und Elend über unsere Fernsehbildschirme und berichten in Echtzeit vom Leid der Menschen. Doch die tägliche Berichterstattung bringt uns die Menschen in ihrem Leid nicht wirklich näher - oft bleiben Gleichgültigkeit und Abgestumpftheit angesichts von abstrakten Zahlen. Diese Distanz gegenüber den Mitmenschen, die auch im Bild von Jesus Lind den schlafenden Jüngern aufscheint, ist ein wichtiges Element, das ich mit meiner Arbeit thematisieren möchte. Ausgangspunkt meiner Idee war ein Zeitungsbericht über die (christlichen) Zabbalin in Ägypten, die als Müllmenschen am Rande Kairos buchstäblich im und vom Müll leben. Eine ausweglose Situation für diese Menschen, wie man sie in allen Großstädten der Dritten Welt finden kann. Im Mittelpunkt steht eine weibliche Figur, die mit bloßen Füßen in einer Mülllandschaft steht und mit dieser geradezu verwachsen zu sein scheint, Ausdruck von Ausweglosigkeit und Ergebenheit in das Schicksal. Durch die bildnerische Umsetzung dieses Ausgeliefertseins eines Menschen in einer Einzelfigur wird es dem Betrachter möglich, sich der Situation des Dargestellten zu nähern und sich darüber Gedanken zu machen. In einer zweiten Ebene der Darstellung habe ich ein Bild des betenden Jesus im Garten Gethsemane an die Rückwand gehängt, wie ein aus dem Müll gerettetes Plakat. Rechts davon ragt aus dem Müllberg ein goldener Becher. In diesen beiden Elementen erkennt man die traditionelle Darstellung des Geschehens am Ölberg wieder, dazu tragen auch die Malereifragmente auf der Nischenrückwand bei. Gleichzeitig rahmen diese vertrauten Bildbestandteile die Darstellung heutigen Leidens ein und weisen auf die Aktualität der biblischen Schilderung hin. Eine dritte Bildebene entsteht mit dem Zuschauer: er wird zum Zeugen des Geschehens, zum Adressaten - zugleich rutscht er in die Rolle der schlafenden Jünger, die „vor Traurigkeit in Schlaf fallen" und scheinbar nichts tun können. Die Distanz des Betrachters wird noch zusätzlich verstärkt durch das bestehende Gitter, das ursprünglich die Umfriedung des Garten Gethsemane symbolisiert. Alle Teile der Skulpturengruppe werden in Bronze

gegossen, patiniert und teilweise bemalt. Die Befestigung der

einzelnen Elemente richtet sich nach den denkmalpflegerischen Vorgaben.

Kurt Tassotti

in der Ölbergnische befindet sich die über 500 Jahre alte in Fragmenten erkennbare Darstellung des Gartens Gethsemane am Ölberg. Der Garten ist der Handlungsort. Bezug nehmen auf die bemalte Rückwand der Nische ist diese die erste Ebene und der Ausgangspunkt meines Konzepts der drei Gestaltungsebenen. Die zweite Ebene das Bronzerelief zeigt die Apostel,

Johannes, Jakobus und Petrus. Die Gruppe vermittelt durch die dichte

Anordnung Schutz und Geborgenheit. Die dritte Ebene zeigt Jesus als vollplastische Figur,

die Hand zu Gottvater erhoben, er möge den Kelch

vorüberziehen lassen. Die Darstellungsdynamik innerhalb der Gruppe assoziiert Raumtiefe und eine Tendenz in Richtung nach oben und unterstreicht somit die Botschaft auf Gott zu vertrauen. Das Material Bronze unterstreicht mit seiner Wertigkeit die künstlerische Arbeit und schützt die Kunst gegen Einwirkungen von außen. Gez. Tassotti

Erläuterungsbericht zum

Entwurf einer Ölbergszene Verschiedene Raumebenen spielen für den Entwurf

eine Rolle: - Der Weg zur Ölbergnische führt an der

Südseite, außen am Kirchenschiff entlang, vor der Der großen Form der Gesamtkomposition lege ich

ein Dreieck zugrunde, welches wiederum in zwei Hälften geteilt ist. Auf die Darstellung eines Engels habe ich

verzichtet. Die Transzendenz einer Engelserscheinung rückt die Szene in eine

Welt fernab von der unseren, In der Mitte steht ein Ölbaum, ein Olivenbaum,

der schützend sein Laub über die Schlafenden streckt und einen Bogen hin zum

herannahenden, schon im Garten stehenden Judas zieht. Der Jünger Judas, mit

einem Beutel in seiner rechten Hand ( 30 Silberlinge) ist bereit Jesus an die

noch außerhalb des Gartens stehenden Soldaten zu verraten. Die Gegenüberstellung derjenigen, die auf der

"sicheren Seite" sind mit demjenigen, der eigentlich Beistand und

Hilfe benötigt steigert die Dramatik der Situation ins schier Unerträgliche. Zum Stil: Die Darstellung soll zur Kirche passen, nicht

historisierend sein, sondern modem. In Anlehnung an die Gotik habe ich folgende

Stilmerkmale herausgegriffen

- die Architekturbezogenheit der

Figuren haben sich im Gegensatz zu Romanik von der Wand Um den Bezug zur Gegenwart zu schaffen stelle

ich die Figuren mit ihren Gewändern ( Tuniken) in einer natürlichen Bewegung

dar, mit einer schraffierten, griffigen Oberfläche, (nicht glatt). Beim Bronzeguss bevorzuge ich den Skulpturen

die Gusshaut zu erhalten und nicht wie üblich, sandzustrahlen um dann die

Patina zu schaffen.( Rohguss, punktuell ziseliert, Angusskanäle

selbstverständlich farblich angeglichen).

Gewünscht war ein witterungsbeständiges

Material, da die Ölbergnische außen angebracht ist. Das Material Holz ist in

diesem Falle, einer Südseite, bei den zu erwartenden hohen Temperaturunterschieden

eher nicht geeignet. Ich schlage folgende Materialien vor: für die Skulpturen Bronze, Oberfläche:

Gusshaut, stellenweise ziseliert,

|